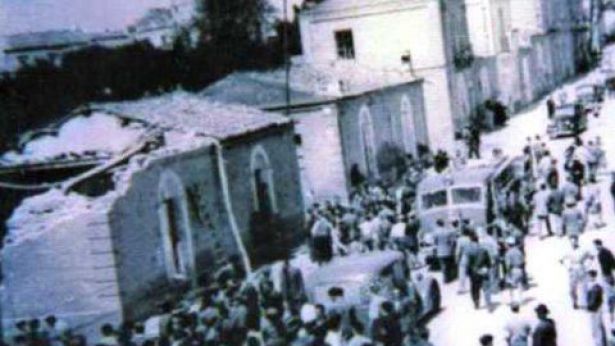

Martedì, 11 Maggio 2010 Vasto11 maggio 1951: un aereo militare cadeva su Vasto nel quartiere San MicheleI morti furono 7 compreso il pilota Francesco Della Guardia. Il ricordo di quella tragedia11 maggio 1951: un caccia militare Lightning P-38 pilotato dal vastese Francesco della Guardia si è abbattuto su alcune case del quartiere San Michele, provocando la morte del pilota e di altre sei persone. Cerchiamo di ricostruire come si sono svolti i fatti di quella mattina soleggiata attraverso l’articolo apparso sul giornale “Histonium” del 15 maggio 1951.

Verso le nove due caccia militari, partiti dal campo di Palese (Bari) in normale volo d’allenamento, sorvolavano la nostra città con provenienza dal mare, allorché l’apparecchio pilotato dal concittadino tenente Francesco Della Guardia lanciava un’alta fiammata e sprofondava a picco nel popoloso rione S. Michele, abbattendo due case, che delimitavano Vico del Giglio. Cittadini del rione Croci e di Vasto Marina hanno confermato l’incendio prima della caduta dell’aereo”. Questo, invece, è quello che si desume dalle testimonianze delle persone, che hanno vissuto quei tragici momenti. Emilia Celenza, che nella sciagura perse la sorella ed il padre, verso le nove del mattino si trovava vicino la casa del pilota e vide Nardino Della Guardia salutare il fratello dal balcone, sventolando il proprio asciugamano. La stessa Emilia, che conosceva molto bene il pilota, alzò il braccio al cielo per salutarlo. L’aereo fece alcuni giri intorno a Vasto ed anche alcune acrobazie, ma c’era qualcosa che non andava per il verso giusto: il pilota cominciò a volare a quota bassa e sembrava che volesse atterrare sul campo sportivo. Giovanni Di Rosso, all’epoca aveva dieci anni e, insieme ad una decina di ragazzi, stavano giocando proprio nel campo sportivo; vedendo l’aereo in difficoltà, si portarono su un lato e fecero segno al pilota di atterrare. Osvaldo Santoro si trovava quel giorno nell’officina del padre in Via S. Michele. Egli afferma che l’aereo non avrebbe mai potuto atterrare allo stadio perché pur andando ad una velocità non eccessivamente sostenuta, aveva comunque bisogno di molto più spazio che i centoventi metri che aveva a disposizione. Il padre di Osvaldo Santoro, “Mastro Peppino”, possedeva un’officina meccanica e costruiva bruciatori per la nafta, inoltre si dilettava nelle invenzioni e, proprio quel giorno, insieme a Zì Paolo, padre di Lello Petroro, era andato a Vasto Marina per provare la cioccolara. Come aiutante si erano portati il giovane Michele Celenza, marito di Maria Baiocco, deceduta nell’incidente. Osvaldo aveva 21 anni e si trovava dentro la bottega insieme ad un amico, Tonino. Sentendo arrivare l’aereo pilotato dal Della Guardia, essendo egli stesso grande appassionato di volo, uscì fuori, dietro l’officina che ha la vista verso il mare. Salì su un cumulo di terra per vedere meglio. L’aereo come rotazione andava piano ed emetteva un sibilo, perché si sentiva il vortice delle eliche piuttosto che il rumore dei motori. Secondo Santoro, il pilota doveva fare la virata con cabrata, ma non vi riuscì essendo troppo basso e con poca forza. Capì subito che non poteva riprendersi. All’ultimo momento lo vide girare verso il mare e si buttò a terra per paura che gli venisse addosso. Mentre vedeva l’aereo diceva: “Mo cade, mo cade!”. Tonino non credeva ai presagi di Osvaldo e rimase impalato in piedi, ma lui lo spinse buttandolo a terra. In pochi attimi saranno passati davanti agli occhi del pilota le fredde immagini fisse della sua breve vita. La rupe, che forse poteva rappresentare la salvezza, era a poche decine di metri, ma a Della Guardia sembravano chilometri, interminabili chilometri da percorrere. Fu inevitabile, incontrollabile il precipitare a picco verso le case che delimitavano vico del Giglio. LA SCIAGURA - Dietro la schiena Santoro sentì una forte sensazione di calore a causa dell’olio bollente che lo aveva sfiorato e si sentì toccare da qualcosa, forse un pezzo dell’aereo. Il tetto dell’officina era sfondato, dentro c’era fuoco dappertutto ma, essendoci solo ferraglie, capì che non poteva bruciare nulla. Passando sul lato esterno dell’officina, vide l’amico appoggiato su una trave: aveva le orbite degli occhi verdi e la faccia gialla. Vicino a lui, dal tetto, colava alluminio fuso causato da un pezzo di fusoliera che era rimasto penzoloni sul tetto. Sul luogo del disastro intervennero subito le forze dell’ordine, i pompieri e tante persone che richiamate dall’enorme boato e dalla coltre di fumo nero che si alzava verso il cielo, si erano riversate su via S. Michele per soccorrere le vittime e scavare tra le macerie nella speranza di trovare qualche persona ancora in vita. Maria Baiocco aveva 21 anni. A 18 anni sposò Michele Celenza e dallo loro unione nacque prima una figlia che morì e poi Giuseppe, che all’epoca del disastro aveva 7 mesi. Il marito, come già detto prima, era a Vasto Marina con Mastro Peppino Santoro. Maria era davanti casa e vicino a lei c’era il figlio Giuseppe adagiato sopra il seggiolone. Le fiamme avvolsero i corpi dei due sventurati. Maria in preda alla disperazione scappò subito verso la casa di Elena, un’infermiera che abitava lì vicino, la quale fece sdraiare Maria a terra avvolgendola con delle coperte; ricordandosi del figlio Giuseppe, tornò indietro, in mezzo alle fiamme, cadde a terra e non si rialzò più. La signora Ciarallo Anna aveva 45 anni e si trovava dentro casa a lavare la biancheria. Il marito era fuori Vasto per lavoro. La figlia Maria era andata dalla sarta e suo fratello Vincenzo lavorava di fronte casa a Desiati. Quando cadde l’aereo, lo spostamento d’aria sbalzò la povera Anna fuori casa e venne travolta dalle macerie. Con le poche forze tentò di rialzarsi, gridando e chiedendo aiuto, ma non ce la fece e morì subito per soffocamento. Nicola Celenza, 59 anni, lavorava come usciere al tribunale di Vasto. Viene ricordato da tutti come un vero gentiluomo. Quella mattina, come suo solito, si recò a piedi al convento dell’Incoronata per ascoltare la Santa Messa e prendere la comunione. Nicola portava il lutto per la morte della moglie avvenuta 40 giorni prima. Tornato a casa dopo la funzione religiosa, Nicola comandò la figlia Emilia di andare dalla sorella Natuccia (Liberata), perché Olimpia, sua figlia, era a letto con la febbre. Emilia obiettò dicendo che non poteva andare perchè doveva lavare i panni; l’altra sorella, Anna, scherzando le disse: “Se mi dai mille lire, te li lavo io i panni!”. Al momento del disastro Anna era affacciata alla finestra intenta a stendere i panni e venne investita dal serbatoio della benzina. Il padre, che si trovava in una stanza sotto casa, sentendo gridare la figlia, uscì fuori e anche lui venne investito dalle terribili fiamme. Nicola Celenza morì alle ore 23 dello stesso giorno nell’ospedale. Anche la figlia, Anna, venne presto trasportata in ospedale. Prese la comunione e prima di spirare disse alla sorella Emilia: “Ringrazia la Madonna che non ti sei trovata in questo inferno”. Anche il cane di famiglia, Alì, venne investito dalla benzina e, reso cieco e sofferente dal carburante, venne soppresso. La famiglia di Scipione Neri era originaria di Termoli e viveva in una delle due case sulle quali cadde l’aereo. La moglie di Scipione, Zi Spinucce (Zia Spina), era davanti casa a stendere i panni alla corda. La figlia, Nicoletta, era sul seggiolone lì vicino. Quando cadde l’aereo la signora Spina venne investita dalle fiamme, riportando gravi ferite al volto che la segnarono per sempre. Capito la gravità dell’incidente, cercò di raggiungere la figlia ma venne trattenuta dagli uomini che erano intervenuti: ormai per la piccina non c’era più nulla da fare. Dodici furono le persone coinvolte nell’incidente investite dall’urto dell’aereo e dalle alte fiammate provocate dalla benzina. Verso le tredici dai rottami dell’aereo fu estratto il corpo irriconoscibile del tenente Della Guardia. La camera ardente venne allestita all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale. Sei bare una accanto all’altra, circondate dai fiori e dall’affetto delle tante persone che in rispettoso silenzio davano l’ultimo commosso saluto ai propri cari. Dall’istituto una lunga processione sfilava tra due ali immense di folla fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove venne celebrata la messa funebre dall’Arcivescovo Giambattista Bosio, davanti alle autorità militari, civili, ai parenti delle vittime e alla numerosa folla che si strinse intorno ai suoi concittadini. Incidente, fatalità o responsabilità del pilota, non tocca a noi giudicare: è successo, sicuramente si sarebbe potuto evitare, o forse, sarebbe potuto accadere con conseguenze meno drammatiche, ma le sette persone non potranno mai più tornare in vita. Chiudo questo ricordo con le parole del generale Vittorio Giovine, riportate sull’Histonium: “Ora si faranno tante congetture e tante inchieste: si saranno già emessi, m’immagino, giudizi misericordiosi e giudisi severi. Ma io sento che di fronte alla morte uno spirito solo anima i nostri concittadini, un solo comune impulso, quello d’inginocchiarsi e pregare in silenzio”. (Ndr): fin qui la precisa ricostruzione fatta da collega Lino Spadaccini. Personalmente posso portare la testimonianza di chi, come me, sebbene bambino, visse quella immane tragedia che colpì la nostra città. Ricordo il suono delle sirene dei mezzi di soccorso che provenienti da San Michele attraversavano il centro storico di Vasto per raggiungere, tramite il Muro delle Lame, l'ospedale civile ubicato in via Anelli. Ricordo il giorno dei solenni funerali con le salme allineate all'interno dell'aula magna dell'Istituto Tecnico "Filippo Palizzi" ed il lungo interminabile corteo che attraversò le strade della città. Ricordo quelle bare posizionate nella Chiesa di Santa Maria Maggiore "sul tappeto grande rosso" e la benedizione impartita da mons. Giovan Battista Bosio, Arcivescovo della Diocesi Chieti-Vasto. Ricordo il dopo incidente con le lunghe sofferenze di chi rimase ferito e bruciato nel corpo. Ricordo la visita fatta dal senatore Giuseppe Spataro in ospedale ai feriti. Ad un bimo ustionato consegnò un peoluche. Infine ricordo il dolore delle famiglie e la fase della ricostruzione in via San Michele. Proprio a seguito di quell'incidente si decise di aprire la "circonvallazione", ovvero via del Giglio, grazie ad un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. G.F. |